Sebuah novel yang berkisah tentang petualangan seorang pemuda Toraja. Kisah heroik berbalut kebimbangan di antara dua gadis.

Di salah satu kampung di Tana Toraja, di atas ketinggian berlatar tahun 1884 ketika Nusantara sebagian besar masih di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda. Kampung itu begitu damai, jauh dari hiruk pikuk peperangan. Jauh dari ketamakan orang Eropa berkulit putih. Jauh dari ketamakan sesama manusia berkulit cokelat. Mereka – warga kampung itu – hidup sederhana, menjunjung adat di bawah agama Aluk Todolo, menghormati tetua adat, menghargai sesama manusia, bersahabat dengan alam. Sungguh gambaran kampung ideal yang membuat siapapun betah untuk tinggal lama di sana.

Di sanalah seorang pria bernama Surya hidup. Surya mencintai Mentari, seorang gadis anak salah satu orang terpandang di kampungnya. Berdua mereka merajut cinta di tengah dinamika kehidupan yang mengalir seperti apa adanya.

Dinamika kehidupan itu juga yang membuat warga kampung yang bersahaja itu harus berhadapan dengan seorang tokoh antagonis dari kampung lain. Tangke Bunna namanya. Sifatnya tamak, penuh kebencian dan tipu muslihat. Dia juga yang menggerakkan beberapa begundal untuk menculik Mataallo, adik Mentari kekasih Surya.

Warga kampung yang bersahaja itu tidak tinggal diam. Mereka membentuk tim yang mencari jejak Mataallo. Tim kecil yang dikepalai Surya. Surya adalah gambaran ideal seorang pemuda. Baik hati, berbadan tegap, punya jiwa kepemimpinan, dan tulus. Pokoknya sempurna. Dialah yang memimpin rekan-rekannya mencari jejak Mataallo di bawah arahan tetua kampung nan bijak yang paling disegani, Ne’ Bua’.

Pencarian itu membawa mereka ke Pinrang, lalu ke Parepare, lalu terpaksa menyeberang ke pulau Jawa. Tepatnya ke Yogyakarta. Mereka seperti mengejar langkah yang selalu berada di depan. Mataallo yang dijadikan budak dioper dari satu tangan ke tangan lainnya, dan itulah yang membuat Surya dan teman-temannya harus menempuh jarak ratusan kilometer dan bahkan menyeberang lautan. Semua demi misi yang dibebankan warga kampungnya.

Di Yogyakarta, cerita kehidupan menjadi semakin berwarna untuk Surya, si putra asli Toraja dari kaki Gunung Napo. Ketulusannya seperti magnet yang mengundang banyak simpati, termasuk dari seorang putri berdarah bangsawan bernama Rembulan. Semburat sayang dan cinta memancar dari mata keduanya, lalu berkelindan menjadi rasa yang terpendam. Surya tidak pernah lupa pada Mentari, gadis cantik yang menunggunya di kampung. Tapi kemolekan Rembulan menggoyahkan hatinya.

Surya bimbang, berada dalam halimun cinta dua gadis. Satu di depan mata, satu lagi di seberang lautan.

Perjalanan hidupnya tidak berhenti di Yogya. Perjalanan hidup memaksa dia mengikuti seorang Tionghoa kaya dan bangsawan Jawa ke seberang lautan yang lebih jauh. Ke Nepal. Ke kaki gunung yang tingginya sulit diukur nalar manusia biasa. Surya sang pemuda nan sempurna itu mengorbankan dirinya agar Mataallo bisa pulang bertemu keluarganya di Toraja, di kaki Gunung Napo.

Lalu, apakah Surya akan bisa kembali dengan selamat ke kampungnya? Bertemu Mentari dan kebersahajaan di kaki Gunung Napo? Ataukah Surya akan memilih bersama gadis bangsawan keraton bernama Rembulan?

Lemah di Cerita

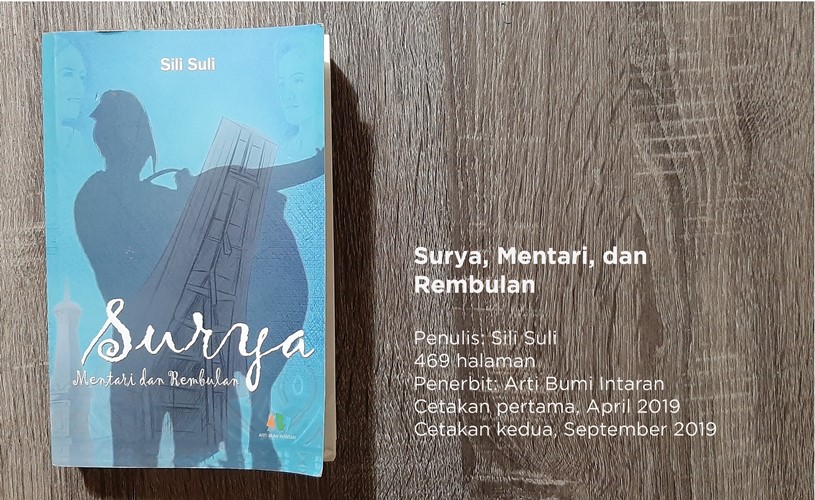

Sekitar bulan November setahun lalu, seorang penulis novel menghubungi saya via surel. Dia terdampar di blog saya dan membaca ulasan saya tentang satu buku berjudul Anging Mammiri, Jejak Makassar Tempo Dulu. Di surel itu dia mengaku tertarik dengan cara saya mengulas buku tersebut. Karenanya, dia meminta agar saya bisa mengulas juga novelnya yang baru saja diluncurkan di Ubud Writers Festival 2019. Wow! Sungguh sebuah penghargaan buat saya. Permintaanya tentu saja saya penuhi, dan hampir sebulan kemudian tibalah sebuah novel berjudul “Surya, Mentari, dan Rembulan” di tangan saya.

Saya mengawali buku ini dengan beberapa pertanyaan. Pertama, kenapa dua tokoh utamanya menggunakan nama yang tidak Toraja banget? Apalagi ini berlatar tahun 1884. Surya dan Mentari. Dua nama yang lebih njawani dibanding Toraja. Saya harus memendam pertanyaan ini sebelum mendapatkan jawabannya beratus-ratus halaman kemudian.

Pertanyaan kedua, kisah di buku ini dibuka dengan judul Berawal Dari Hoaks. Kata “hoaks” sendiri diulang-ulang dalam percakapan di bab pertama. Saya sampai harus mengecek ulang latar tahun di buku ini, siapa tahu saya salah. Tapi saya tidak salah, latarnya memang tahun 1884. Tapi mereka sudah menggunakan kata hoaks. Oke, mungkin maksud penulisnya adalah untuk lebih mendudukkan konteks cerita supaya lebih kekinian. Tapi buat saya agak mengganggu karena bayangan kehidupan tahun 1884 di Toraja yang ada di kepala saya jadi sedikit rusak.

Sayapun meneruskan membaca lembar demi lembar buku ini sebelum sadar kalau saya tidak menemukan deskripsi yang detail dari suasana kampung di Toraja di kisaran tahun 1800an. Tidak ada detail penggambaran sebuah kampung, berapa rumah, jarak antar rumah, bentuk rumah, udara dan temperaturnya seperti apa, pakaian orang-orangnya seperti apa. Tidak ada. Ini cukup menyulitkan buat saya untuk membangun imaji di kepala karena tidak banyak petunjuk yang saya temukan. Padahal, imaji di kepala sangat membantu saya untuk menikmati sebuah kisah. Apalagi ini novel yang punya ruang banyak untuk menampilkan detail. Tidak seperti cerpen.

Lalu cerita berlanjut. Garis besarnya seperti yang saya cerita di atas. Garis besar cerita ini sekali lagi mengganggu saya. Mengganggu karena rasanya terlalu banyak kisah yang dijejalkan ke dalam satu cerita besar. Belum lagi penggambaran tokoh utama Surya yang sangat sempurna sebagai manusia. Saking sempurnanya, dia yang anak kampung dari Toraja bisa memikat seorang gadis berdarah biru dari keraton Yogyakarta. Bukan hal yang mustahil memang, tapi buat saya seperti kisah yang terlalu dipaksakan.

Seperti kisah di FTV.

Saya sudah bosan dengan cerita seorang pahlawan yang sempurna, yang seluruh hidupnya diikuti keberuntungan. Kisah Surya ini mengingatkan saya pada Fahri, tokoh utama di Ayat-Ayat Cinta yang seluruh kehidupannya begitu sempurna. Tanpa cela. Kisah yang buat saya jadi tidak begitu membumi dan terasa mengawang-awang.

Latar Budaya

Tapi cerita Surya, Mentari, dan Rembulan ini juga punya kelebihan. Setidaknya, dari buku ini kita bisa mengenal sedikit budaya Toraja. Salah satu budaya tertua di jazirah Sulawesi. Ada kisah-kisah budaya di dalam buku ini, dan itu menarik buat saya. Sayangnya karena detail dan deskripsi dari beberapa upacara atau kegiatan budaya itu tidak digambarkan dengan baik. Padahal itu sangat bisa menambah khazanah pengetahuan, utamanya bagi yang tidak mengenal Toraja sebelumnya.

Saya membayangkan kalau saja kisah ini berhenti di Toraja saja – atau maksimal wilayah Sulawesi bagian selatan – maka kisah ini akan jadi sangat menarik. Tidak perlu memaksakan terlalu banyak kisah lain, dari Yogyakarta bahkan sampai India dan Nepal. Kisah-kisah yang lain itu kemudian seperti berebutan mencuri perhatian yang pada akhirnya membuat banyak sekali kisah yang berlomba menjadi fokus.

Seperti sebuah desain tanpa point of interest karena semua mau menjadi point of interest. Dan itu melelahkan.

Seperempat awal buku ini saya menikmati. Membaca kisah dari Toraja dengan segala dinamikanya. Lalu perlahan mulai kehilangan minat ketika tokoh utama sudah menyeberang ke Jawa. Kalau cerita ini dimaksudkan sebagai cerita petualangan, maka kekurangan terbesarnya adalah tidak ada belokan atau patahan cerita yang membuat kita terpaku menantikan kelanjutannya. Terlalu banyak cerita, terlalu banyak keberuntungan, terlalu banyak kemudahan, tapi tidak banyak tokoh antagonis. Petualangan yang datar saja.

Mungkin karena sang tokoh utama adalah orang yang sempurna dengan kebaikan hatinya yang tak bertepi. Jadi semua jalannya dimuluskan oleh Tuhan, atau yang dia sebut Puang Matoa.

Apakah buku ini tidak layak dibaca? Tidak juga. Tetap saja, buku ini layak dibaca sebagai penghibur di kala senggang. Masih ada kisah atau pelajaran yang bisa diambil dari buku ini. Tentang bagaimana ketulusan hati dan kejujuran akan membawamu pada banyak keberuntungan dan kemudahan dalam hidup. [dG]

Kalo sudah Daeng Ipul mi yang tulis reviewnya, percaya ma’! Hahha…

Etapi kalo penggambaramnya tahun 1800an, seorang puteri Kerajaan Yogyakarta pastinya kecil kemungkinan untuk bergaul dengan orang di luar keraton ya, apalagi dari suku asing seperti Toraja.

Saya sudah baca buku ini akhir 2019. Selama kubaca, lebih banyak menceritakan Jogja, meski di bagian awal berlatarkan Toraja. Saya malah membayangkan tahun itu di Jogja, mesti suasananya njawani banget. hahhahhah

Terima kasih atas kesediaanya mengulas novel ini Daeng Gassing. Suatu kehormatan mendapatkan saran dan kritik dari Daeng Gassing. Semoga menjadi cambuk bagi saya untuk menulis karya yang lebih baik lagi di masa depan. Salam hormat dari Makassar

Mohon maaf, maksud saya, Daeng Ipul….. Terima kasih banyak Daeng Ipul