Sebuah buku tentang jurnalisme bencana dan bencana jurnalisme di Indonesia.

26 Desember 2004 adalah salah satu hari paling kelam dalam sejarah Indonesia. Tepat di hari Minggu itu, laut bergolak, menumpahkan ribuan meter kubik airnya ke daratan. Konon tinggi gelombang sampai mencapai 10 meter atau setinggi pohon kelapa. Lebih dari 100.000 jiwa melayang, ribuan rumah rusak parah, jalan terpotong, infrastruktur rusak parah. Naggroe Aceh Darussalam luruh dalam duka yang dalam.

Bencana itu diingat orang sebagai tsunami Aceh, bencana terbesar yang pernah menjamah Indonesia. Perhatian dunia tersedot pada peristwa itu, Aceh yang sebelumnya lebih banyak tertutup tiba-tiba dibanjiri ribuan relawan, pekerja sosial dan belakangan para pekerja lembaga donor dan lembana non pemerintah.

Bencana tsunami Aceh jadi bukti rentannya Nusantara. Hamparan pulau-pulau di Nusantara sesungguhnya berada di atas untaian cincin api Pasifik tempat terjadinya 90 persen gempa bumi di dunia. Ini baru sumber gempa gunung berapi atau vulkanik; 240 gunung berapi yang 70 di antaranya masih aktif. Belum lagi analisa kalau Nusantara berdiri di atas titik pertumbukan tiga lempeng benua yang jadi sumber gempa tektonik.

Fakta itu akan jadi lengkap ketika kita disajikan cerita sejarah letusan Gunung Toba 75.000 tahun lalu, Tambora di tahun 1815 yang sampai mengubah iklim dan cuaca di dunia karena abu vulkaniknya, atau letusan Gunung Krakatau tahun 1883 yang sama buruknya dengan letusan Gunung Tambora.

Sungguh negeri yang rentan oleh bencana.

Namun, kerentanan itu rupanya tidak lantas membuat orang-orang di Nusantara paham akan bahayanya. Mitigasi bencana di Indonesia masih belum jadi perhatian, baik oleh pemerintah maupun oleh warga sendiri. Memang, beberapa suku-suku di Nusantara sesungguhnya punya kearifan lokal untuk beradaptasi dengan bencana tersebut. Rumah khas misalnya, dibangun dengan arsitektur yang akrab dengan gempa sehingga bisa mereduksi korban atau kerusakan ketika gempa terjadi. Tapi itu dulu, sekarang rumah-rumah khas itu perlahan-lahan sudah tergusur oleh rumah moderen yang dibangun tanpa memedulikan risiko bencana.

Media dan jurnalis Indonesia juga sama, tergagap ketika bencana datang. Ketika tsunami melanda Aceh, media lokal benar-benar tidak punya gambaran seberapa besar bencana dan dampak yang terjadi di Aceh. Media lokal butuh waktu sebelum benar-benar sadar betapa dahsyat bencana yang terjadi di Aceh. Media asing pun awalnya tak terlalu sadar, mereka bahkan lebih fokus kepada tsunami di Thailand dan Sri Lanka.

Barulah ketika beberapa media lokal dan asing berhasil masuk ke Aceh, dunia terperanjat melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan bencana tersebut. Dalam waktu singkat, Aceh jadi pusat pemberitaan dunia.

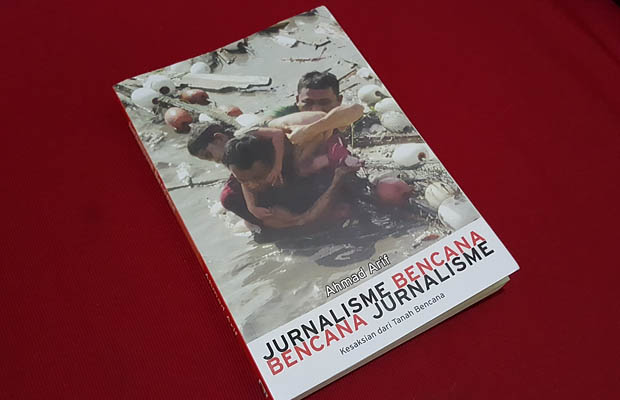

Gagapnya warga dan media menghadapi bencana tsunami Aceh jadi latar utama dalam buku berjudul; Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme yang ditulis oleh Ahmad Arif, wartawan Kompas yang sempat menghabiskan waktunya di Aceh beberapa hari setelah tsunami.

Buku ini dibuka dengan cerita tentang Bedu Saini, wartawan Serambi Indonesia, Aceh. Bedu adalah wartawan yang selamat dari bencana tersebut dan bahkan sempat memotret sebuah adegan yang sungguh dramatis. Adegan dua orang pria menolong seorang bocah ketika gelombang tsunami mulai merangsek ke daratan. Secara profesional Bedu Saini mengaku puas dengan tangkapan lensanya, tapi secara pribadi dia sedih. Ibu dan dua anaknya ditelan gelombang tsunami, hilang entah ke mana.

Di buku ini, Ahmad Arif merawikan kisahnya terjun langsung ke pusat bencana hanya selang sehari setelahnya. Bagaimana mayat-mayat bergelimpangan, puing-puing berserakan, bau anyir menusuk hidung dan depresi di mana-mana. Sebuah perjuangan berat untuk seorang wartawan yang harus bertarung dengan profesionalisme dan hati nuraninya.

Kisah itu kemudian perlahan bergulir ke kisah bulan-bulan dan tahun-tahun setelah bencana itu terjadi. Rekonsiliasi antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) seperti berkah selepas bencana, membawa damai setelah 30 tahun lebih perang antara kedua kubu dengan warga sebagai korban di tengah-tengah. Rekonsiliasi itu juga yang ternyata membawa masalah dalam proses pemulihan selepas bencana.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias yang dibentuk pemerintah dalam usaha membangun kembali Aceh dan Nias pasca bencana ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pendataan yang semrawut membuat banyak bantuan yang salah sasaran, ada korban yang belum dapat rumah sementara di tempat lain ada yang bahkan sudah dapat sembilan rumah. Belum lagi pungutan liar dari para preman yang membuat banyak kontraktor angkat kaki dari Aceh. Disinyalir preman tersebut adalah mantan anggota GAM yang merasa punya hak untuk ikut menikmati “kue” yang sama.

Masa dua tahun selepas bencana disebut Ahmad Arif sebagai masa berpesta. Jutaan dollar bantuan turun ke Aceh, sebagian turun ke tangan yang tepat, sebagian besarnya tidak. Sayangnya, media lokal tidak berani mengkritisi. Mereka takut pada tekanan beberapa pihak yang merasa pundi-pundi mereka diganggu. Sekali lagi wartawan Aceh terjepit di antara dua kepentingan, seperti masa perang antara pemerintah Indonesia vs GAM.

Buku ini lalu ditutup dengan pembedahan mendalam Ahmad Arif terhadap dosa-dosa media yang kadang luput menumbuhkan kepekaan warga pada bencana. Media yang seharusnya menjaga kewaspadaan bencana di negeri yang sesungguhnya sangat rentan ini kadang luput, bahkan terasa lebih awas pada gosip-gosip selebritas.

Buku setebal 170 halaman di luar pembuka dan lampiran ini sangat nyaman dibaca. Ahmad Arif menuliskan kisah-kisahnya dengan sangat personal, membuat kita bisa membayangkan dengan jelas kisah perih tsunami Aceh itu. Dengan ketajamannya juga Ahmad Arif membedah dosa-dosa media yang disebutnya sebagai bencana jurnalisme. Sebuah buku yang layak dibaca oleh para jurnalis, dan semua yang merasa punya perhatian pada bencana. [dG]