YKS dan Frekuensi Yang Dirampok

Sadarkah kita kalau televisi yang menggunakan frekuensi publik itu makin hari siarannya makin seragam, siarannya jadi alat kampanye dan pencitraan? Atau sadarkah kita kalau jumlah siaran bermutu di televisi kita makin hari mungkin semakin menipis?

Suatu malam saya kebetulan berjalan di sebuah lorong dengan deretan rumah yang berjejer rapat di kanan dan kirinya. Tanpa sengaja mata saya tertumbuk pada beberapa televisi di ruang tengah beberapa rumah yang terlihat jelas dari jalan. Dengan cepat saya bisa mengidentifikasi tayangan yang sedang dinikmati keluarga-keluarga pemilik televisi itu. Ada Rafi Ahmad, ada Denny Cagur, ada logo Trans TV dan ada beberapa orang lagi yang tidak saya kenali. Tapi itu sudah cukup untuk meyakinkan saya kalau acara yang sedang ditonton keluarga itu adalah Yuk Keep Smile (YKS).

Apa yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri itu benar-benar sebagai pembenaran atas cerita yang sudah sering saya dengar tentang kepopuleran acara YKS. Belakangan saya tahu juga kalau acara ini tayang sampai 4 jam sehari! Luar biasa!

Setahu saya YKS dalam format yang lain sudah tayang sejak bertahun-tahun yang lalu. Awalnya dari acara sahur yang diberi judul Yuk Kita Sahur dengan menggunakan akronim YKS. Tahun ini YKS tampil dengan format berbeda, ada goyangan Caesar di sana yang dengan cepat ternyata mengundang rasa suka dari orang banyak. Ramadhan boleh pergi, tapi YKS tidak kemana-mana. Oleh stasiun TV milik Chaerul Tanjung itu, YKS tetap ditayangkan dengan nama baru: Yuk Keep Smile yang merujuk pada kalimat khas Caesar. Akronimnya tetap dipakai, YKS.

Tayangan ini bukannya tidak memantik kontroversi, di Kompasiana sebuah tulisan berjudul: Keluhan Penonton Yuk Smile seperti mengumpulkan beberapa keluhan dari penonton pada acara YKS. Di laman lainnya, seorang ibu mengkhawatirkan perilaku anak-anak SD yang mulai menyimpang karena meniru tayangan YKS.

Saya tak hendak mengomentari YKS karena merasa tidak pernah secara serius menyimak tayangannya. Saya lebih tertarik melihat gambaran besar pada industri pertelevisian kita dengan ragam masalahnya yang begitu ramai dengan pro dan kontra. YKS buat saya hanya contoh lain kerakusan industri televisi. Rating YKS yang mencapai rata-rata angka 3,5 dengan share sebesar 15% tentu sangat menggoda para produser dan pengambil keputusan di stasiun televisi. Sayang kalau acara dengan penikmat yang cukup besar itu dibiarkan berlalu begitu saja, pundi-pundi rupiah harus tetap dijaga bukan? Kalau perlu disuburkan selama masih bisa. Dan dengan demikian berlanjutlah YKS dengan segala kontroversinya itu, 4 jam sehari dan konon bisa sampai 14 kali seminggu!

Stasiun televisi swasta Indonesia secara aneh membuat deskripsi baru pada kata kreatif. Dilihat sepintas, rata-rata stasiun televisi kesulitan menemukan cara kreatif dalam menarik perhatian pemirsa. Ketika ada satu mata acara yang sedang laku, maka stasiun televisi pesaing dengan cepat meniru mata acara tersebut. Popularitas YKS dengan goyang Caesarnya dengan cepat memaksa stasiun televisi lain memproduksi acara serupa atau minimal goyangan yang sama. Maka lahirlah goyangan Campur-Campur di ANTV atau goyangan Sundul Gan di Trans7.

Ketika Opera Van Java di Trans 7 menuai sukses, stasiun televisi lain ikut-ikutan membuat acara yang sama, lengkap dengan segala perabot dari styrofoam yang bisa dipukulkan ke lawan main. Dan jangan lupa tepung yang bisa disapukan ke wajah lawan main.

Bertahun-tahun lalu ketika tayangan misteri masih jadi primadona di stasiun televisi Indonesia, beragam acara dengan tema misteri tiba-tiba muncul satu persatu di beberapa stasiun televisi. MNCTV (ketika itu TPI) muncul dengan Uka-Uka, Trans 7 melepas program Dunia Lain dan bahkan Indosiar dengan teganya memutar arah sebuah sinetron remaja menjadi sinetron berbau misteri. Kalau sudah begini, apa kita masih bisa percaya kalau kreativitas adalah salah satu bahan bakar dunia televisi tanah air?

Merampok Frekuensi Publik.

Acara yang hampir sama dengan kandungan edukasi yang nyaris nol hanya satu masalah di televisi swasta kita. Simak film dokumenter produksi ICT Watch bekerjasama dengan Watch Doc yang berjudul: Terpenjara di Udara. Di film singkat berdurasi 15 menit itu terpampang jelas ragam pelanggaran yang dilakukan stasiun televisi (dan radio) di Indonesia. Frekuensi publik yang seharusnya dipersembahkan untuk publik perlahan berubah menjadi frekuensi privat yang isinya disesuaikan denngan kebutuhan dan keinginan pribadi pemilik stasiun televisi (dan radio).

Ketika para pemilik stasiun televisi satu persatu mulai menerjunkan diri ke dunia politik maka secara perlahan stasiun televisi yang menggunakan frekuensi publik itu jadi etalase untuk kepentingan mereka. Iklan politik muncul secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. RCTI dan semua stasiun televisi dalam grupnya tentu dengan senang hati ?memasukkan agenda Hanura dalam rangkaian acaranya, maklum saja bos mereka sudah berkelindan dengan para pengurus partai Hanura.

Sementara itu TVOne bersama grupnya tentu tidak mau ketinggalan memasukkan agenda partai Golkar dalam siaran mereka, tentu karena boss besar mereka adalah petinggi partai kuning itu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Metro TV yang tak keberatan memasukkan hampir semua kegiatan partai Nasdem yang dibangun boss mereka, Surya Paloh. Jadilah televisi kita yang disiarkan dengan menggunakan frekuensi publik itu jadi ajang kampanye para politisi itu, tidak penting kita suka atau tidak kampanye itu akan hadir semau mereka. Jangan lupa juga bagaimana stasiun televisi plat merah kita menyiarkan secara langsung acara partai Demokrat menggunakan frekuensi publik.

Mari bicara soal kreativitas. Di beberapa paragraf di atas saya seperti menuduh stasiun-stasiun televisi swasta tanah air tidak punya kreativitas dalam menata acara mereka. Tapi coba kita pikirkan lagi, ragam cara mereka berkampanye sebenarnya adalah bukti kalau mereka sebenarnya kretif, punya banyak cara untuk memaksakan agenda politik mereka dalam bentuk kemasan hiburan dan berita yang masuk ke ruang tengah rumah kita dengan mulus tanpa harus mendobrak pintu atau jendela.

Dengan cara mereka yang kreatif itu mereka bisa meyakinkan penonton bahwa partai yang ini bagus, murah hati dan pemimpinnya berkualitas. Mereka juga bisa meyakinkan kita kalau partai yang itu sebenarnya adalah partai yang tak bercela, kesalahan pemimpinnya di masa lalu adalah bencana alam yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kredibilitas si pemimpin. Penonton yang tak kritis pelan-pelan pasti akan percaya.

Televisi sudah jadi bagian penting dari banyak keluarga di Indonesia, survey AC Nielsen mencatat kalau jumlah penonton televisi di Indonesia rata-rata 46,7 juta orang atau 12,2% dari populasi (sumber), angka ini bukan angka yang kecil karena faktanya angka ini berarti 2 kali lebih besar dari populasi warga Malaysia. Karena jumlah yang besar itu tidak heran kalau penonton televisi jadi target ragam kampanye politik dan tentu saja kepentingan pundi-pundi uang pemilik modal. Jadi jangan heran kalau stasiun televisi tetap serius menggarap program kampanye atau program berulang yang tidak bermutu, semua demi uang dan kekuasaan meski semua dilakukan menggunakan frekuensi publik.

Kalau sudah begini, kita bisa apa? Protes ke KPIpun seperti percuma, komisi penyiaran yang harusnya berkuku tajam itu kadang seperti hilang suara di depan komplotan pengusaha yang mengelus para penguasa itu. Remote TV ada di tangan kita, pilihan kita adalah mematikan TV atau berpindah saluran meski keduanya tetap beresiko menyuburkan praktek perampokan frekuensi publik itu. Sampai kemudian kita akan kembali bertanya, kalau sudah begini kita bisa apa?

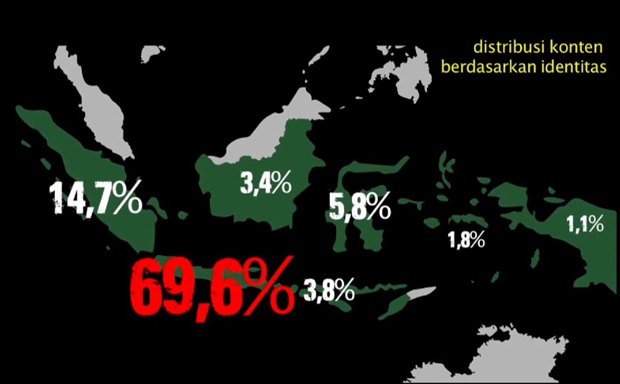

Dan ngomong-ngomong, apa perlunya pemilu di Jakarta sampai harus dikupas habis selama berhari-hari dan disiarkan secara massif hingga ke seluruh pelosok Indonesia? Apakah orang di pedalaman Papua dan di perbatasan Kalimantan mendadak ikut sejahtera selepas pemilu Jakarta? Mungkin tidak, tapi televisi memaksa mereka mengunyah realita dari ibu kota dan memamah hampir 70% informasi dari pulau Jawa. Demikian [dG]

Film dokumenter Terpenjara di Udara

jadi inget dulu pernah siaran juga di radio independen makassar

aku belum pernah nonton YKS baik yang Yuk Kita Sahur maupun Yuk Keep Smile. mungkin pernah nonton sekilas tanpa sadar itu apa lalu dilewati karena jengah…

bener banget makin hari acara tv di Indonesia tidak ada yang berkualitas dan memberikan ilmu pengetahuan